9/13(土)加茂ふれあい会館集会室にて「帰ってきた加茂の銅鐸~加茂遺跡と栄根銅鐸~」というテーマで講演会が行われました。

加茂遺跡クラブ部員さんはじめ歴史好きな方が集まり、古代のロマンに想いを馳せるひとときとなりました。

講師は元川西市教育委員会文化財専門職員の岡野 慶隆さん。

今回は関西万博と時期を合わせ、兵庫県立考古博物館に帰ってきていた栄根銅鐸についてじっくりとお話を伺いました。

川西市文化財資料館にレプリカが展示されている栄根銅鐸は、明治44(1911)年に加茂遺跡東側崖下(加茂1丁目)で宅地造成の際に偶然発見されたそうです。

現在、本物は東京上野の東京国立博物館で保存されています。

当時の地名が栄根字井坂という地名であったため栄根銅鐸と呼ばれていますが、現在の地名では加茂1丁目1番あたり。

歴史的に見ても加茂遺跡との関連が深く「加茂銅鐸」といわれてもおかしくありません。

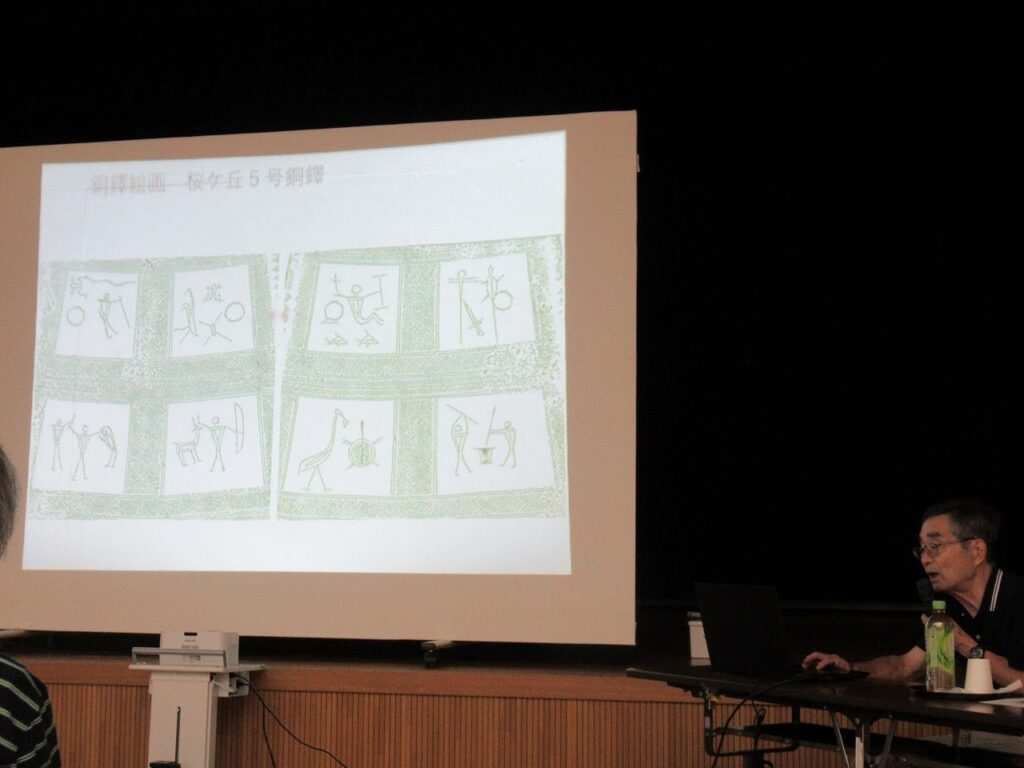

弥生時代、ムラの祭祀に使われたとされる銅鐸ですが、時代によって吊り手の装飾に違いがあり、大きさも巨大化していき、政治的な意味合いが強まったのではと考えられています。

栄根銅鐸は高さ114㎝と全国で10の指に入るほどの大きさ、周囲に丸い耳状の装飾がつけられており、銅鐸の製造としてはかなり末期のものだそう。

銅鐸はどこで作られていたのか、その当時近畿地方を治めていた政治の中枢はどこであったのか、まだまだ解明されていない謎が多いそうです。

また講演の中では、レプリカが作られた当時の裏話なども伺え、文化財の保存には様々なご苦労があることもお聞きすることができました。

最後の質疑応答では参加者から活発に質問があり、会場の皆さんの関心の高さがうかがえました。

加茂遺跡クラブでは随時部員を募集しています。

また11/29(土)には加茂遺跡スタンプラリーも予定されています。

身近な歴史に触れることができるチャンスですので是非皆さんご参加くださいね。

加茂小コミュニティ協議会

加茂小コミュニティ協議会